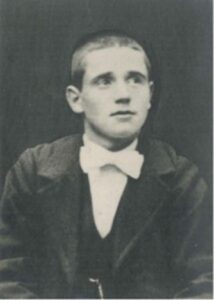

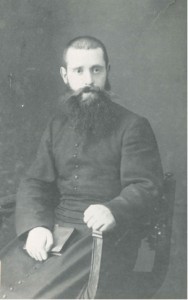

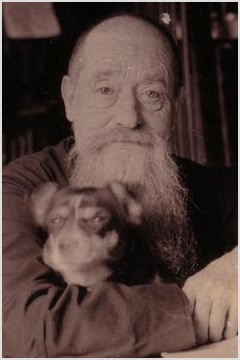

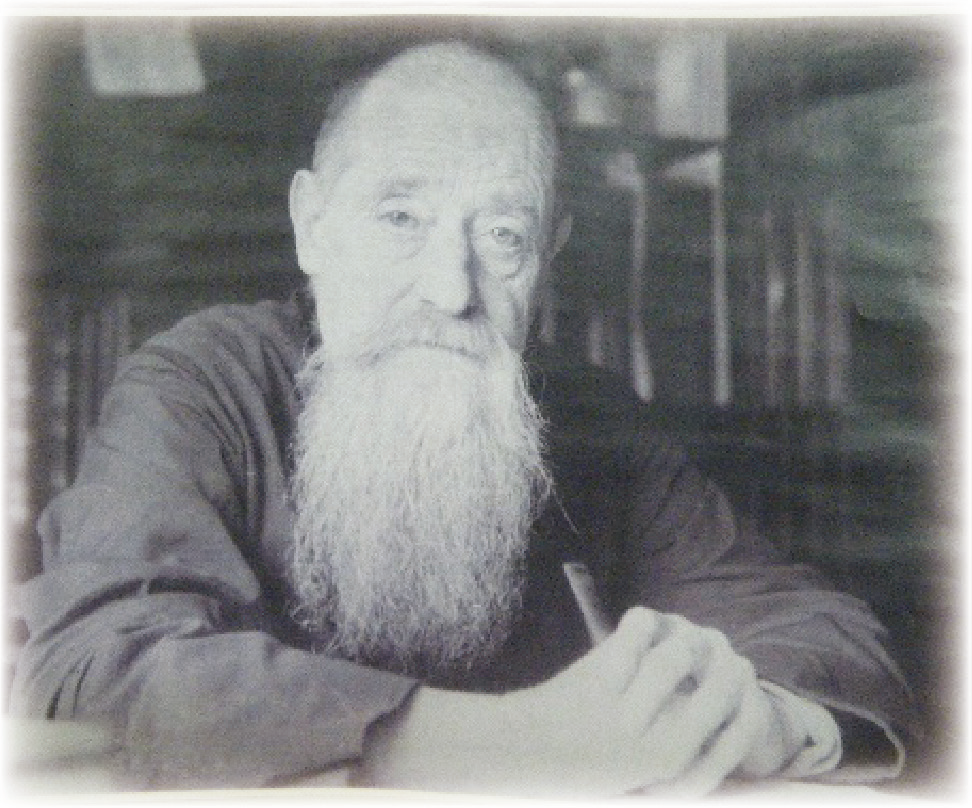

創立者の略歴

創立者ヨゼフ・フロジャク神父について

「...私としては貧しいものと共に貧しい生活をしてきました。

私の葬式は貧しいものにふさわしく葬ってほしい。お花は一本も飾らないでほしい。もしもそのお金があるならば、貧しい人を助けてほしいのです......」(遺言書より)

...しかし本当は、私は人夫にすぎないのです。ただ、み節理の人夫であっただけです。それよりも愛する恩人方は、ほんとうによく私の仕事を助けてくださいました。また病人や子供たちの多くは、ベタニアの事業を経て、天国への道を見出しました。

...そして私の模範によって皆さんに

「生きることは愛することである。

愛することは行うことである。」

ということをわかっていただけたら、慈生会の事業ももっと進んだものになり、多くの病人や貧しい人をよりよく助けることができたでしょうに......。(『瑠璃草』最後の巻頭言より)

創立とその歩み

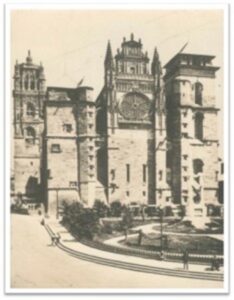

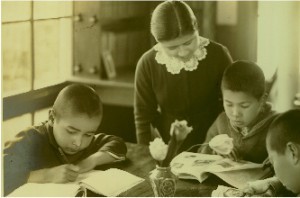

ベタニア修道女会は、パリ外国宣教会のヨゼフ・フロジャク神父により創立されました。

フロジャク神父と私たち修道会の生い立ちとその歩みをご紹介します。

ベタニアの家とは

フロジャク神父を神への愛に駆り立てた (IIコリ5-14) カリスマに属し、

共有し、協働している家族のことです。ベタニアファミリーなのです。

…神父が、このようなどん底のひとびとと、生涯をともにしようと本気で考えたのが、いつのころであったか、正確にはつかめない。…それは「行け、貧しい人たちのところへ行け」という、内部からの呼びかけであったに違いない。それでなくて、どうして一つの重い責任を課する地位にありながら、五年も十年も、それ以上の歳月を、毎週欠かさず彼らのところへ、身を運べただろうか。かくて愛ゆえの悪縁は、しだいに深みへと、はまり込んでいったのである。 貧しく病み、身心ともに傷ついたひとびとのために、憩いの家を造ろうということは、もう理想や夢ではなく、現実の問題となってきた。青年たちは討論し計画を練り、 資金獲得の方法を考えていたが、神父はより具体性のある方策を講じていた。

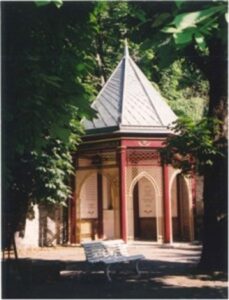

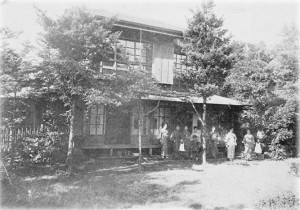

そして翌昭和五年、ついに念願の「憩いの家」が実現の運びとなる。…名前は『ベタニア』としようと思 っている、と言われたので、みんなは驚くと共に喜んだのである。それから間もなく、療養所の近くの小川のほとりに、たばこ屋かなにかの小さい店のある土地を買って、木造の二階家を建て、そこへ借家にいる人たちを移らせたのが、ベタニアの家のはじめである。 1930年(昭和5年)6 月 27 日、それはフロジャク神父とその小さき群れにとって、生涯忘れることのできない日 であった。

「フロジャク神父の生涯」五十嵐茂雄著 P140~143

ベタニアの家の出現より

アソシエート: ベタニア友の会 (協働会員)

―アソシエートとは—

奉献生活を生きるシスターたちと協働して宣教活動に参加する人です。

『ベタニア修道女会』

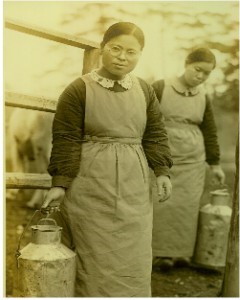

ベタニア修道女会は創立のはじめに結核患者を訪問し病める者のうちにおられるキリストの住居として「ベタニアの家」を建てたことを忘れてはならない。

私たちはその精神を受け継ぎ

小さな人 貧しい人 忘れられている人々と

積極的にかかわり喜んで迎え 奉仕し

神の慈しみを伝える使命に生きる

~会憲4より~

目的

ベタニア修道女会のアソシエート(協働会員)は、修道会の創立当初から受け継がれている精神に賛同する方が、社会における生活を保ちながら、修道会の会員と心を合わせて祈り、お互いに支え合って、修道会の霊性とミッションを協働していきつつ、教会の福音宣教に参与し、日々福音的価値を生きることを目的とします。

『 貧しい人 迷っている人 悩む人

見捨てられた社会・・・・

それはいつの世にも絶えないはずだ

わたしはこれらの人びと

そのような社会にあなたがたを奉献する

聖ベルナデッタのように

祈りながら

ほほえみながら

いつも人びとに奉仕するように!』

創立者 ヨゼフ・フロジャク神父のことば

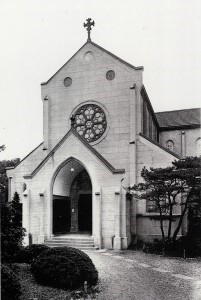

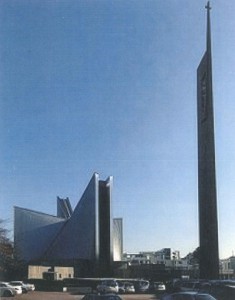

ベタニア宣教センター(BMC)

ベタニア修道女会

ベタニア宣教センターは、ベタニア修道女会の独自の活動のひとつとして、人と人がつながる出会いの場、交わりの場、憩いの場としての新たな使命をもって誕生しました。

この家が地域の方々との和みの場、慈生会・教会・修道会をつなぐ交わりの場、フロジャク神父の精神を一致の絆として新しい福音宣教の拠点となっていくことができるように。

その意味で当センターが目指す事柄に、共感と関心を持つすべての人に開かれています。

活動内容

ベタニア宣教センター(シオンの家)では下記のようなプログラムを用意しています。